この時間のねらい

バフンウニの体や卵の変化をこれまでに学習したメダカの卵の記録やヒトの例と比較しながら、スケッチや言葉で説明できるようになる。

また、ウニの受精卵が海の中にある状態を想像して、生物が生きる海の環境について考える。

実施地域

石川県(能登町立柳田小学校)対応単元

人のたんじょう(5年理科)/海の環境を守るためにできることを考えよう(6年総合)学習活動の内容

1.観察の目的を確認する。

2.ウニの育つしくみと環境について知る。

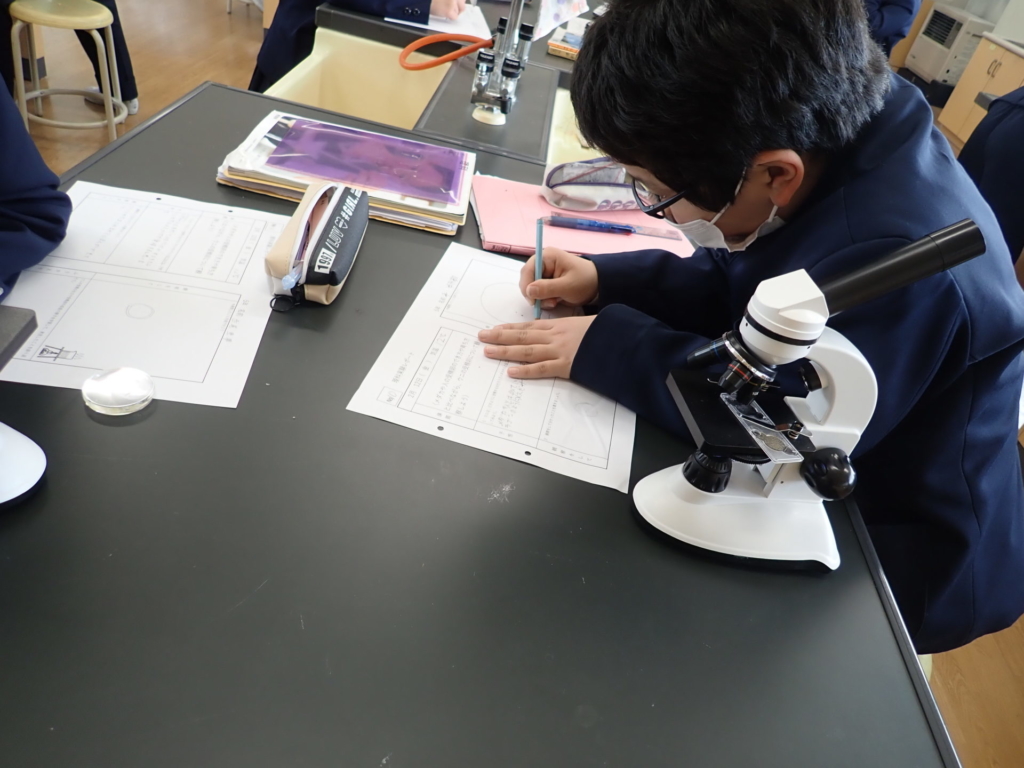

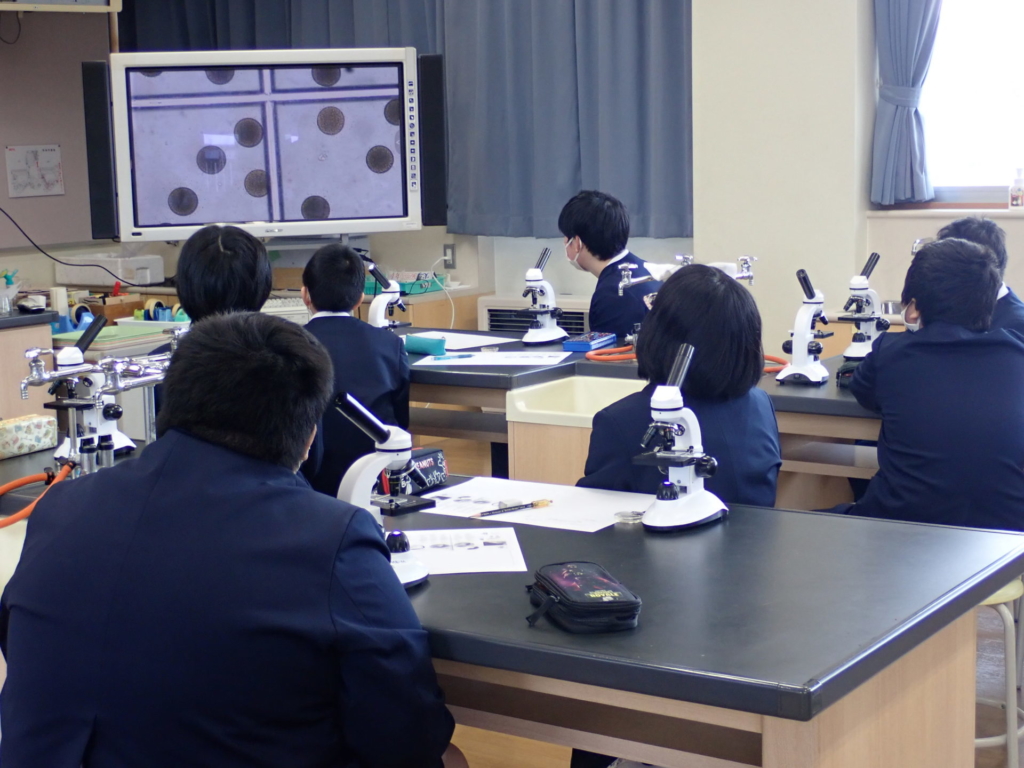

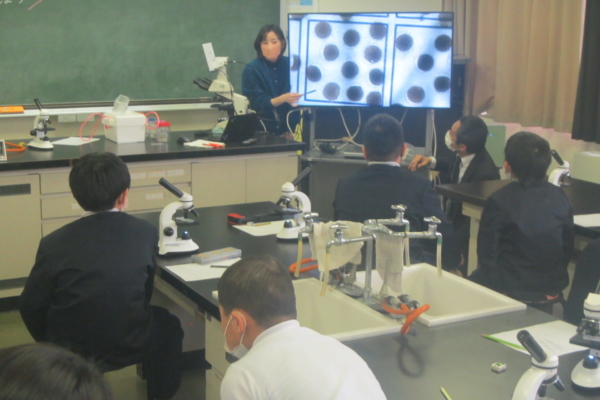

3.顕微鏡で受精前のウニの卵を観察しながら、ウニの精子を加えて受精の瞬間の観察をする。

先に講師がテレビモニターを使って演示するのを全員で見たあと、各自の顕微鏡で観察した様子をスケッチする。

4.事前に準備した、分割した卵と幼生を観察する。

5.ウニの誕生と成長についてまとめる。ウニとメダカやヒトとの共通点・相違点について、「人のたんじょう」の内容を踏まえて整理する。

6.ウニの命と海の環境について想像し、講義を聞く。水質汚染にウニの子どもは弱いことを知る。

実施時期

2021年2月(バフンウニを使用する場合、繁殖期に合わせて1~3月の実施がよい)

ここがよかった

5年生は、これまでの動物の誕生・ヒトの誕生の学習内容とつなげる形で、受精と成長の仕組みを中心に学ぶことができた。

また、6年生はこれに加えて環境学習の視点から、ウニの誕生と成長が海のどんな環境に影響を受けるのか、海の環境を守るためにどうしたらいいかを考えることができた。